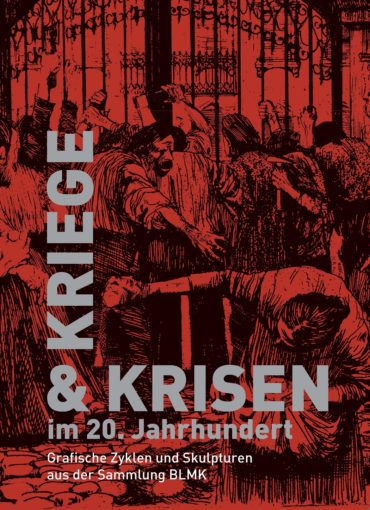

Kriege und Krisen im 20. Jahrhundert. Grafische Zyklen und Skulpturen aus der Sammlung des BLMK | Frankfurt (Oder)

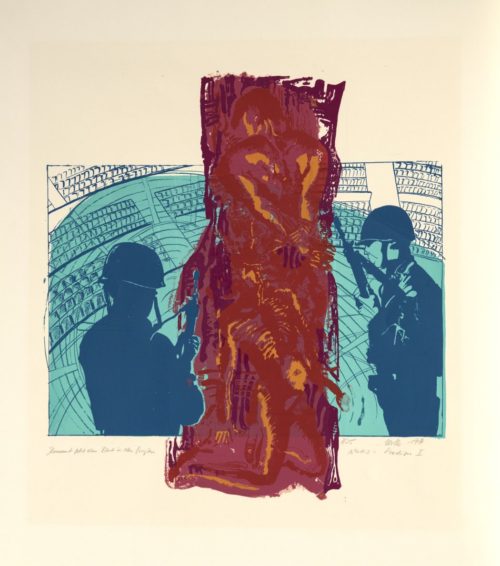

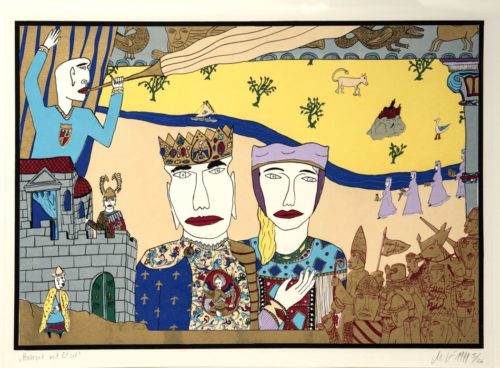

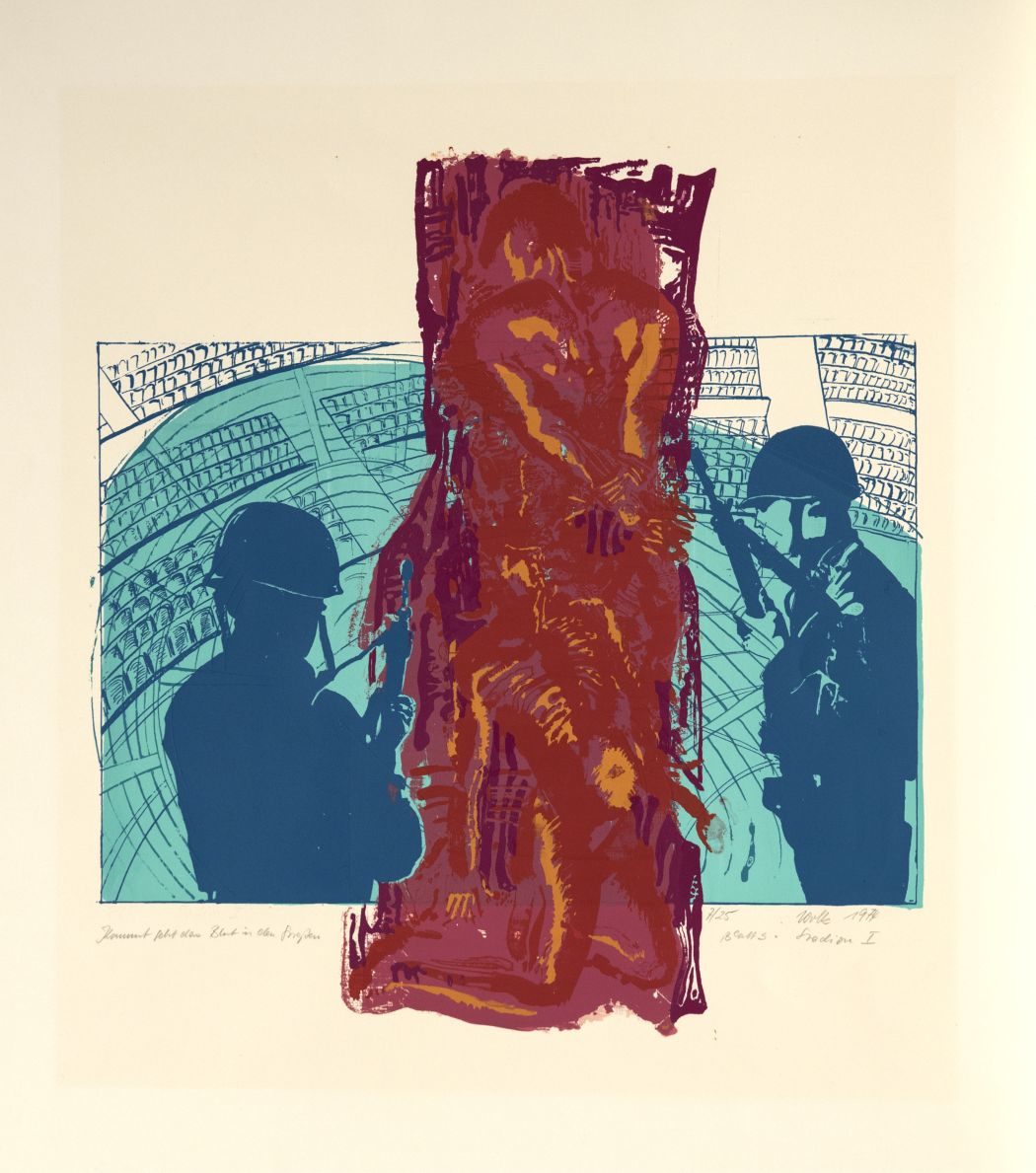

Winfried Wolk, „Stadion I“, Aus der Folge „Kommt und seht das Blut in den Straßen“, Blatt 3, 1974, farbiger Siebdruck © VG Bild-Kunst Bonn, 2019

Die Ausstellung ist die erste Präsentation im BLMK, die sich zeitgleich in zwei Kapiteln über beide Museumsstandorte in Cottbus (bis 29.9.) und Frankfurt (Oder) erstreckt.

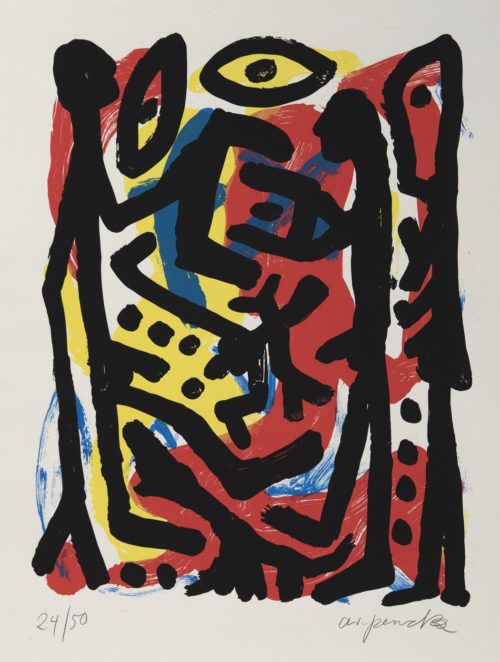

Gerhard Altenbourg, Walter Arnold, Ernst Barlach, Rolf Biebl, Gerhard Bondzin, Fritz Cremer, Heinrich Drake, Wilfried Fitzenreiter, Wieland Förster, Moritz Götze, Hans Grundig, Lea Grundig, Bernhard Heisig, Gerd Jaeger, Jo Jastram, Michael Jastram, Käthe Kollwitz, Roger Loewig, Frank Maasdorf, A.R. Penck, Wolfgang Petrovsky, Arno Rink, Wilhelm Rudolph, Baldur Schönfelder, Otto Schubert, Klaus Schwabe, Werner Stötzer, Erika Stürmer-Alex, Hendrik Tauché, Dieter Tucholke, Frank Voigt, Wolf Vostell, Christiane Wartenberg, Winfried Wolk

Die Zeitspanne der Exposition erstreckt sich vom Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zu den 1970er-Jahren. An beiden Standorten (Rathaushalle Frankfurt (Oder) und Dieselkraftwerk Cottbus) werden insgesamt etwa 180 Grafiken und 20 Skulpturen von 35 Künstler*innen präsentiert – 12 werden in Cottbus vorgestellt.

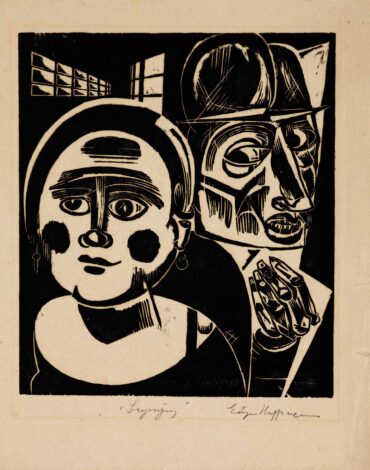

Das 20. Jahrhundert wurde geprägt durch zwei Weltkriege, durch wirtschaftliche Krisen, durch Revolutionen, Massenmorde und Diktaturen. Die Kunst reagiert und reagierte mit differenzierten Darstellungsweisen: Wie schon im 19. Jahrhundert wurde das Kämpfen und Sterben für eine Nation, eine Idee, eine Gemeinschaft glorifiziert. Dem entgegen positionierten sich die Opfer der Hetze und des Krieges zum bildlichen Gegenschlag. Fotografie und Film bedingten den Trend zur Zeitzeugenschaft, zur Hinwendung zu einer Entlarvung des wahren Gesichtes des Krieges.

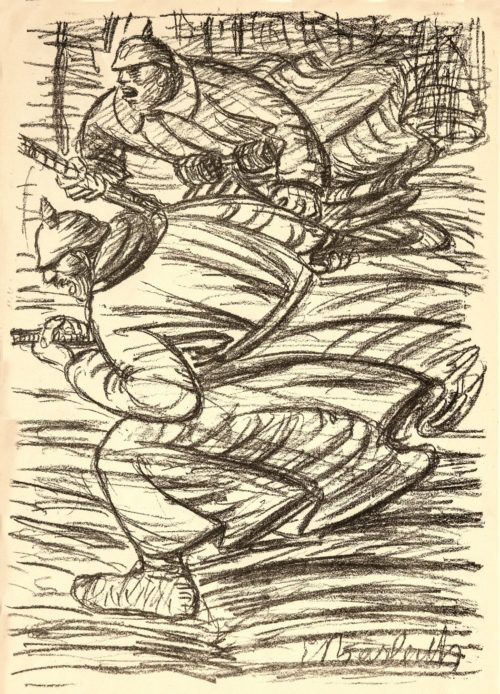

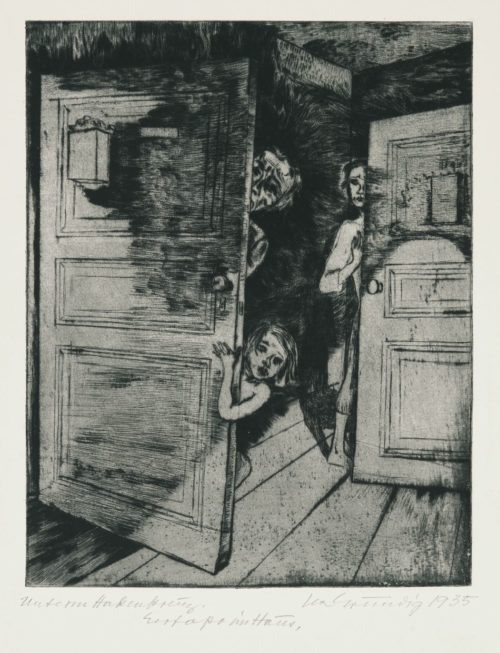

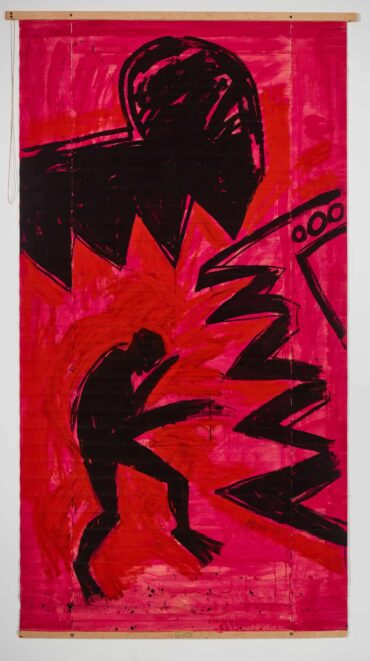

Zwei wesentliche Werkstrategien der Künstler*innen sind auszumachen: Sie reagieren einerseits zeitlich aktuell auf Ereignisse, wie Ernst Barlach und Otto Schubert mit ihren Lithografien auf den Ersten Weltkrieg sowie Hans und Lea Grundig mit parabelartigen Radierungen auf den faschistischen Terror in den 1930er-Jahren. Gleiches gilt für Wolf Vostell, der die militärische Invasion der USA in Vietnam kommentierte. Winfried Wolk reagierte mit Bildformen im Siebdruck auf den Militärputsch in Chile 1973.

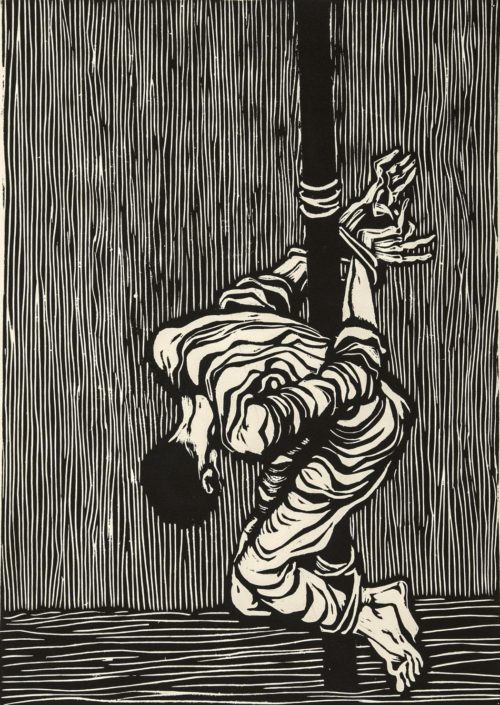

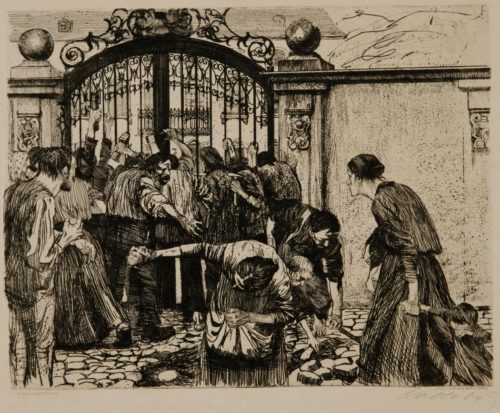

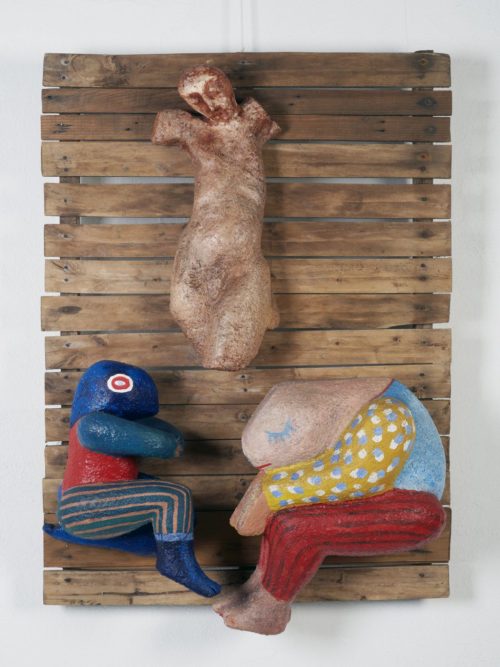

Andererseits kann es zum Reflektieren vergangener Ereignisse kommen, ebenso können Literatur und Mythen Impulse zur Bildfindung geben. Berühmt ist Käthe Kollwitz Zyklus Der Weberaufstand (1897). Weniger bekannt sind die lithografischen Epitaphe (1972) auf den Holocaust von Roger Loewig, der als erster deutscher Künstler mit diesem Zyklus 1992 im Staatlichen Museum des ehemaligen KZ Auschwitz ausstellen durfte. Zum 50. Jahrestag der russischen sozialistischen Oktoberrevolution schuf Gerd Jaeger 1967 ein Zementrelief. Er stellt die Gewalt als Mittel zum Zweck für die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung dar – ganz im Sinne der kulturpolitischen Vorgaben in der DDR.

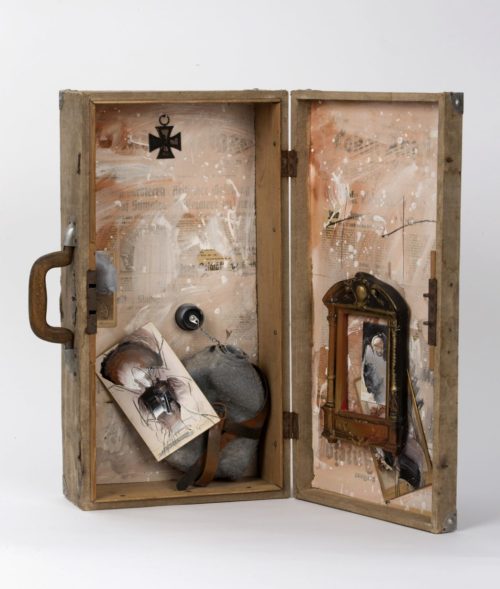

Die Ausstellung verknüpft druckgrafische Zyklen mit plastischen Werken. Während die Grafiken in der Regel auf konkrete historische Ereignisse Bezug nehmen und auf kollektive Traumata von Krieg und Gewalt verweisen, zielen die Skulpturen durch ihre Physis auf die Vergegenwärtigung einer anderen, vielfach individuelleren, geradezu spürbaren Leiderfahrung ab.

Die Plastiken und Objekte stören die Chronologie der Bildhängung: Frank Maasdorfs keulenförmige Bedrohung von 1980 taucht in den 1930er-Jahren auf, eine Pferdedarstellung von 1971 von Jo Jastram korrespondiert mit Hans Grundigs Zyklus Tiere und Menschen von 1936 und Dieter Tucholkes Objekt … zur preußischen Geschichte (1979/80) ragt in die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts hinein.