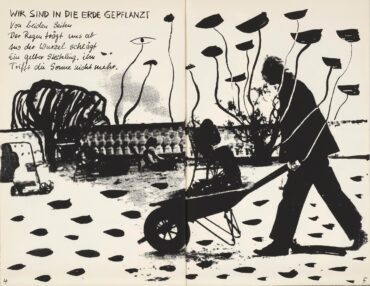

maximal radikal. Textile Objekte, Filme und Performances aus Ost und West von 1970 bis heute

Verena Kyselka, Kostüm aus der Performance „Die Nachrichtensprecherin“,

1989, Antennenstäbe, Metall © Verena Kyselka

Joseph Beuys, Marc Brandenburg, Alba D’Urbano,

Wilhelm Frederking, Erik Göngrich, Christa Jeitner,

Verena Kyselka, Regina Maria Möller, Regine Müller-Waldeck,

Stefan Pente, Lara Schnitger, Gabriele Stötzer,

Franz Erhard Walther, Tina Wohlfarth

Die Ausstellung maximal radikal zeigt Werke, deren thematischer Fokus auf Fragen des menschlichen Körpers als Territorium politischer Ein- und Zuschreibungen fungiert. So mannigfaltig und unterschiedlich die gezeigten künstlerischen Formen sind, eint sie die Verwendung textiler Materialien, die den Körper nicht nur repräsentieren, sondern geradezu prothetisch erweitern oder transformieren. Vielfach liegen den Werken performatives Handeln als reale oder symbolische Interventionen an der Schnittstelle von gesellschaftspolitischer Wirklichkeit und Fiktion zugrunde. Hierbei schlägt die Ausstellung einen Bogen zwischen Arbeiten und Projekten der 1970er-/1980er-Jahre in der DDR und zeitgenössischen Werken.

Ausgehend vom eigenen Körper als Medium, in den Selbstbestimmungsbehauptungen ebenso wie psychologische Zustandsbeschreibungen von Mensch (und Kunst) gegen Ende der DDR eingeschrieben waren, haben sich jedoch in den Nischen des deutschen Ostens insbesondere Künstlerinnen Handlungs- und Denkfreiräume erkämpft. In jenen kulturellen Biotopen war nicht der einzelkämpferische (männliche) Künstlergenius der Garant für nachhaltige, künstlerische Produktivität. Im Gegenteil: Besonders in subkulturellen Szenen und Produktionszusammenhängen wurde die individuelle Autorenschaft zugunsten kollektiver Arbeit aufgelöst.

Dieser geradezu programmatischen Setzung wohnte ein Utopie-Potenzial kommunitärer Systeme inne. Analog zu diesen Rahmenbedingungen veränderter Kunstproduktion verschoben sich auch die Artikulationsformate und-formen. Künstlerisches Arbeiten manifestierte sich mehrheitlich in zeit- und raumbezogenen, prozessorientierten, teilweise ephemeren Aktionen, die auch die Schnittstellen zu anderen Disziplinen wie Literatur, Musik und Theater suchten. Der Handlungsraum des Künstlerischen wurde somit zum sozialen Realraum des alltäglichen, künstlerischen Lebens und Arbeitens.