Klangwelten – Bildkosmen Musik im Plakat und in der bildenden Kunst

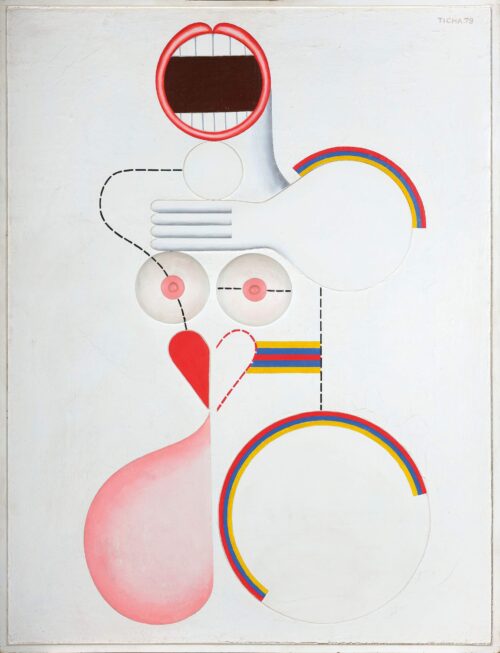

Hans Ticha, Schlagersängerin, 1979, Öl, Holz auf Leinwand auf Hartfaser, © VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Ludwig Rauch

Joyce Abrahams, Alfred Ahner, Walter Arnold, Frank Bretschneider, Kurt Buchwald, M. Bücker, Feliks Büttner, Fritz Cremer, cyan, Frank Diersch, Stanley Donwood, Albert Ebert, Adelheid Eichhorn, William Engelen, Rainer Görß, Dieter Goltzsche, Gene Greif, Manfred Hahn, Klaus Hähner-Springmühl, Paule Hammer, Jürgen Haufe, Christian Heckel, Bernhard Heisig, Johannes Heisig, Frank Herrmann, Jürgen Höritzsch, Werner Hofmann, Elke Hopfe, James Jean, Christa Jeitner, Jürgen Jentzsch, Rolf Julius, Werner Juza, Klaus Killisch, Holger Koch, Claudia Kutžera, Sioux La Vax, Helge Leiberg, Julien Loïs, Pierre Mendell, Robert Mercer, Florian Merkel, Gerhard Kurt Müller, Gerald Müller-Simon, Rolf Münzner, Hermann Naumann, Joe Newman, Otto Niemeyer-Holstein, Nicolaus Ott + Bernard Stein, Christine Perthen, Louis Renard, Daniel Richter, Evelyn Richter, Hans-Hermann Richter, Hans Theo Richter, James Rizzi, Wilhelm Rudolph, Sheila Sachs, Herbert Sandberg, Hans Scheuerecker, Gil Schlesinger, Paetrick Schmidt, Steffen Schmolke, Peter Schnürpel, Baldur Schönfelder, Werner Schubert-Deister, Arnd Schultheiß, silly.berlin, Willi Sitte, Wolfgang Smy, Erika Stürmer-Alex, Hans Ticha, Vilunki 3000, Steffen Volmer, Jörg Wähner, Webbs (Gert Weber), Ronald Weise, Olaf Wegewitz, Anna Werkmeister, Karla Woisnitza, Rainer Zille

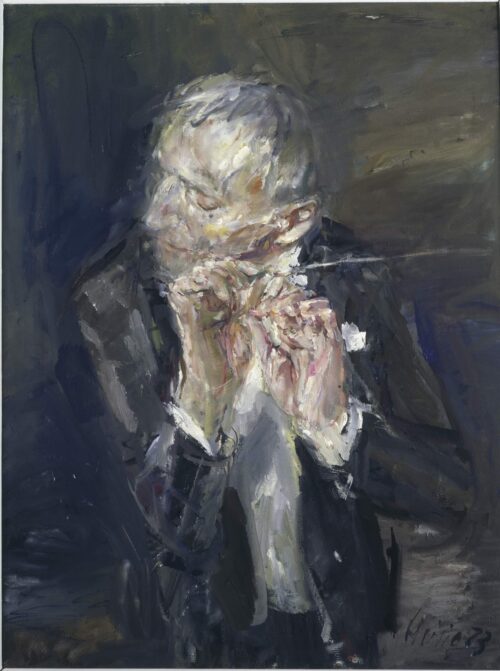

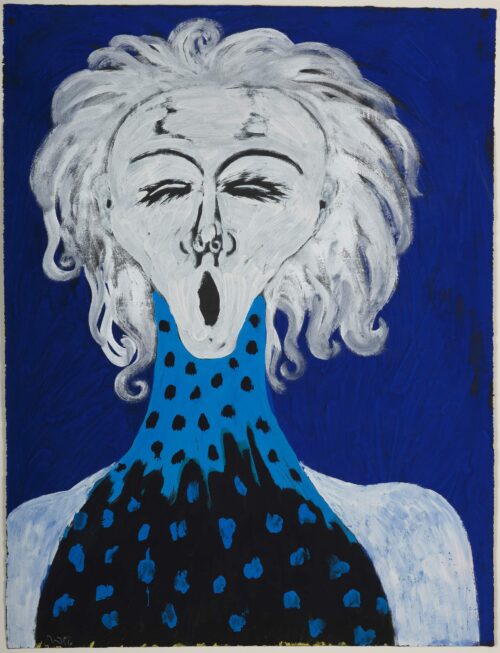

Die Ausstellung folgt der engen Beziehung zwischen Musik und bildender Kunst sowie Plakatkunst. Aufgezeigt wird, wie sich die verschwisterten Welten gegenseitig inspirieren und wie sie in einen vielfältigen Dialog miteinander treten. Die Parallelen von Musik und Kunst zeigen sich schon in Begriffen wie Harmonie, Komposition, Ton, Stimmung, Rhythmus und Klangfarbe, die in beiden Künsten zur Anwendung kommen. Musikalische Impulse waren der bildenden Kunst vor allem im letzten Jahrhundert wichtige Inspirationsquelle und beflügelten die bildkünstlerischen Abstraktionsbestrebungen. Insbesondere die zeitgenössische Kunst nimmt die Eigenheiten der Schwesterkunst Musik in engen Querbezügen variantenreich in ihr eigenes formales Vokabular auf. Doch die Musik als ein zeitbasiertes Medium, dessen Melodien sich erst nach und nach offenbaren, erfordert eine andere Wahrnehmung als eine Malerei, die scheinbar auf den ersten Blick zu erfassen ist.

Die Schau zeigt fantasievolle Musikinstrumente, leidenschaftliche Sänger*innen, feinsinnige Dirigenten und wild tanzende Disco-Besucher*innen. Zu entdecken gibt es Porträts von berühmten Komponisten – darunter Mozart oder Bach – bekannten Popbands wie den Beatles und fiktive, ekstatisch rockende Musiker-Skulpturen. Die Musik selbst scheint eigentlich kaum darstell- und damit auch ausstellbar zu sein, ist sie doch nur akustisch wahrzunehmen. In geheimnisvoll verfremdeten Notenblättern, filigraner Musikgrafik, werden die Klänge dann doch zu Papier gebracht. Frei assoziative Arbeiten, entstanden unmittelbar beim Musikgenuss, bringen das Erlebte zum Klingen. Das Vinyl der Schallplatten reizt zur Kreation von Material-Collagen. Eine Sammlung fiktiv gestalteter Schallplattencover realer Songs verführt zum Blättern. Natürlich gibt es in der Ausstellung auch etwas zu hören: Ratternde Klangobjekte und minimalistische Klanginstallationen wollen erlauscht werden.

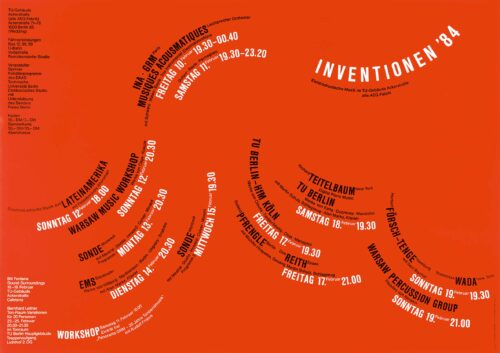

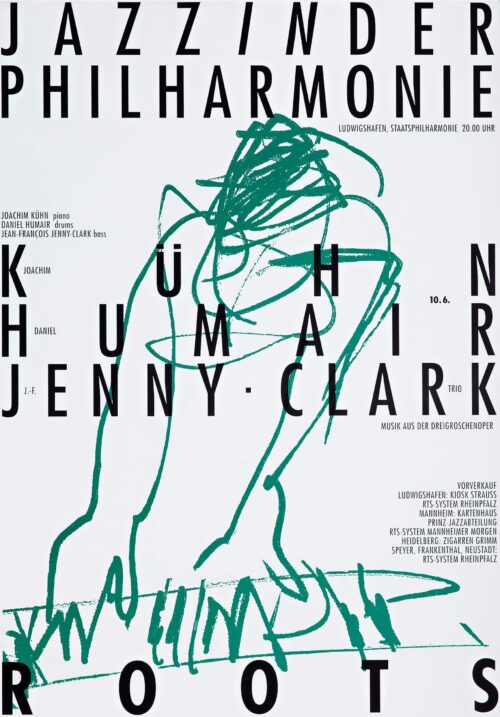

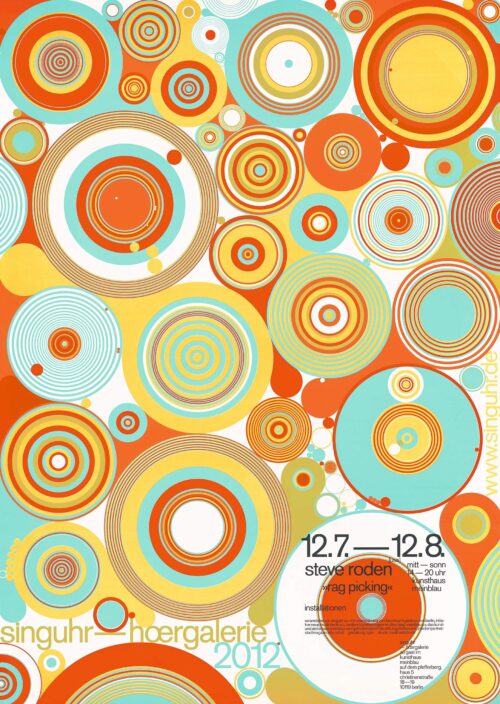

Als eigener Planet innerhalb des bildkosmischen Ausstellungsganzen werden im Festsaal vier Positionen deutscher Plakatkunst ost- wie westdeutscher Prägung gezeigt, die sämtlich aus der 1979 in Cottbus gegründeten Plakatkunst-Sammlung des BLMK stammen. Alle Plakate haben in ihrer primär werbenden Funktion den Kommunikationsauftrag, Musikveranstaltungen verschiedenster Couleur durch den papiernen Anschlag anzukündigen. Die ausgesuchten Arbeiten der Plakatgrafiker*innen cyan, Jürgen Haufe, Pierre Mendell und Ott+Stein decken einen Zeitraum vom Beginn der 1980er Jahre bis zur Mitte der 2010er Jahre ab. Und bereits in diesem kleinen Schaufenster deutscher Plakatkunst treffen wir auf vier äußerst unterschiedliche grafische Handschriften, die gleichfalls erkennen lassen, wie anspruchsvoll und eigensinnig die verschiedenen Musikgenres (Neue Musik, Jazz, klassische Musik, Oper) beworben werden können.

…

Wystawa ukazuje ścisły związek muzyki ze sztukami wizualnymi i plakatem.

Impulsy muzyczne były ważnym źródłem inspiracji dla sztuk wizualnych, zwłaszcza w ubiegłym stuleciu, i „uskrzydlały” działania związane z abstrakcją artystyczną. W szczególności sztuka współczesna włącza cechy swojej siostrzanej sztuki, muzyki, do swojego własnego formalnego słownictwa, za pomocą bliskich powiązań, na różne sposoby.

Wystawa prezentuje pomysłowe instrumenty muzyczne, pełnych pasji śpiewaków i śpiewaczki, wrażliwych dyrygentów i żywiołowo tańczących miłośników disco. Można odkryć portrety znanych kompozytorów – w tym Mozarta i Bacha – znanych zespołów popowych, takich jak Beatlesi oraz fikcyjne, ekstatycznie zatopione w muzyce rzeźby.

Jako odrębna planeta w ramach wystawy, w „sali balowej” prezentowane są cztery pozycje wschodnio- i zachodnioniemieckiego plakatu, a wszystkie pochodzą z kolekcji plakatu BLMK założonej w Cottbus w 1979 roku. Wybrane prace projektantów plakatów Cyana, Jürgena Haufe, Pierre’a Mendella i Ott+Steina obejmują okres od początku lat 80. do drugiej dekady XXI wieku.

…

The collection exhibition follows the close relationship between music and fine art and poster art. It shows how the sister worlds inspire each other and how they enter into a diverse dialogue with one another. Musical impulses were an important source of inspiration for the visual arts, especially in the last century, and inspired artistic abstraction efforts. Contemporary art in particular incorporates the peculiarities of its sister art, music, into its own formal vocabulary in close cross-references in a variety of ways.

The exhibition shows imaginative musical instruments, passionate singers, sensitive conductors and wildly dancing disco-goers. You can discover portraits of famous composers – including Mozart and Bach – well-known pop bands such as the Beatles and fictional, ecstatically rocking musician sculptures.

Furthermore, four positions of German poster art of East and West German character are shown, all of which come from the BLMK poster art collection founded in Cottbus in 1979. In their primary advertising function, all posters have the communication task of announcing music events of various stripes through the paper notice. The selected works by poster designers cyan, Jürgen Haufe, Pierre Mendell and Ott+Stein cover a period from the beginning of the 1980s to the mid-2010s.